新型コロナウイルスの影響から徐々に経済が回復している中ではあるが、人手不足や原材料価格の高騰など中小企業が抱える課題は多い。「価格転嫁」、「賃上げ」、「人手不足」などの経営課題に対して、日本商工会議所や東京商工リサーチなどが3月下旬以降に個別に発表した調査・アンケート結果をまとめてみた(各調査・アンケートの概要は記事末尾参照)。

人手不足感はコロナ禍前の水準に

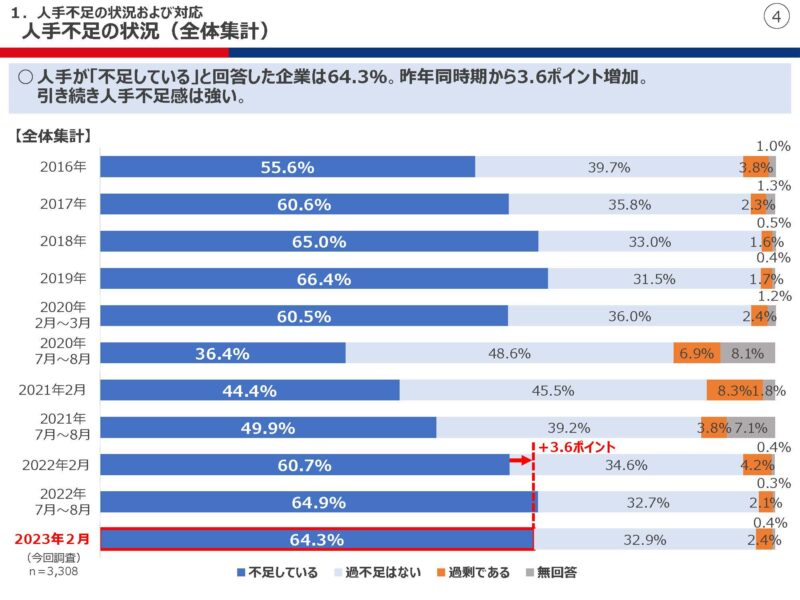

まずは人手不足について、日本商工会議所と東京商工会議所が3月28日に発表した「最低賃金および中小企業の賃金・雇用に関する調査(以下、日商・東商調査)」によると、中小企業の64.3%が「人手が不足している」と回答。昨年同時期から3.6ポイント増加した。業種別では、「建設業」(78.2%)が最も人手不足感が高く、「情報通信・情報サービス業」(76.3%)、「運輸業」(74.4%)、「介護・看護業」(73.3%)、「宿泊・飲食業」(72.2%)で7割を超えた。製造業は59.1%だった。コロナ禍で一時は人手不足感が低下したが、コロナ禍前の水準に戻ってきている。

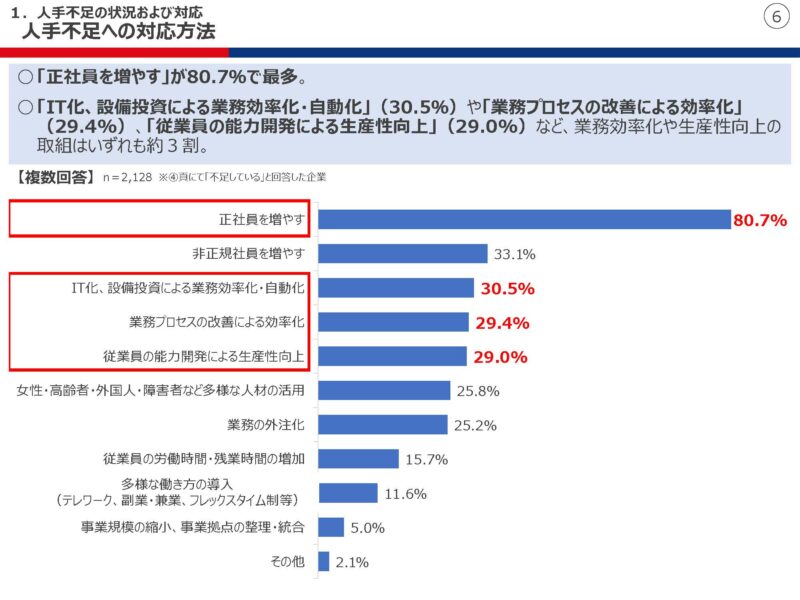

人手不足への対応方法(複数回答)としては、「正社員を増やす」が80.7%で最多で、「非正規社員を増やす」が33.1%と続いた。社員を増やすこと以外にも、「IT化、設備投資による業務効率化・自動化」(30.5%)や「業務プロセスの改善による効率化」(29.4%)、「従業員の能力開発による生産性向上」(29.0%)など、業務効率化や生産性向上の取組も対応策として考えていることが分かる。

では、別のデータではどうか。4月17日に東京商工リサーチが「2023年 企業の人手不足に関するアンケート調査」を発表。正社員の状況(不足・充足・過剰)について聞いたところ、中小企業の回答は「非常に不足している」が11.2%、「やや不足している」が54.3%と、正社員が不足していると感じている企業は65.5%に上った。質問内容や回答項目などの違いはあるものの、日商・東商調査と同じで6割超の中小企業が人手不足と感じている結果だった。

賃上げは6割近くが予定するも…

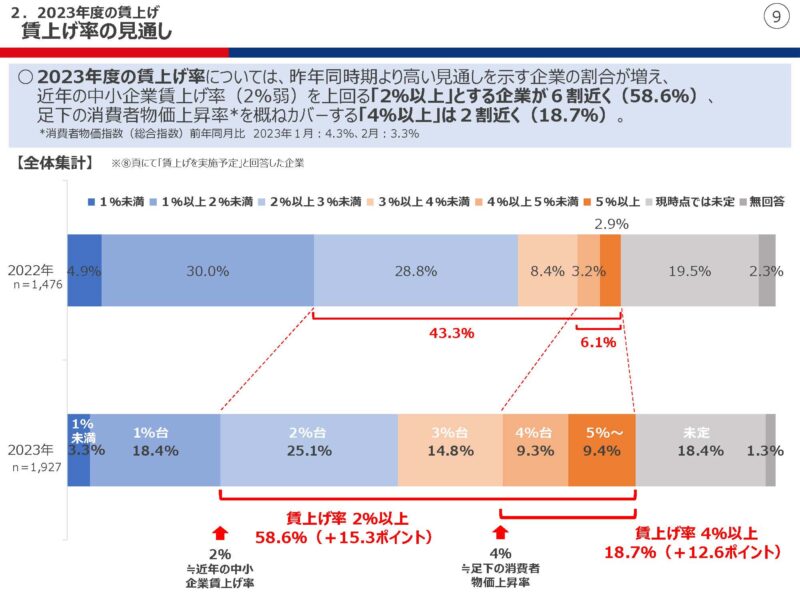

賃上げについて日商・東商調査では「2023年度に賃上げを実施予定」と回答した企業の割合は58.2%と6割近くに達し、昨年同時期(45.8%)から12.4ポイント増加した。賃上げ率では、昨年同時期より高い見通しを示す企業の割合が増え、「2%以上」とする企業は58.6%だった。「4%以上」は18.7%だった。

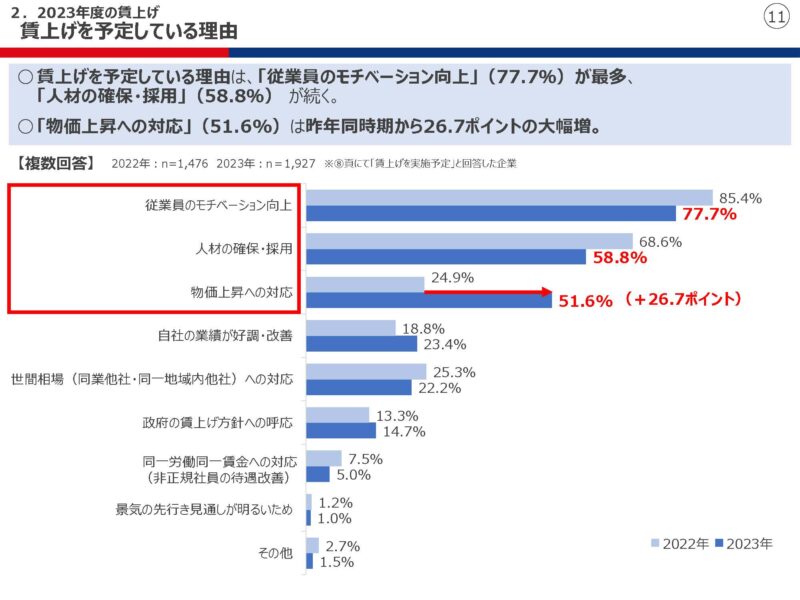

賃上げの内容(複数回答)としては、「定期昇給」が76.1%で最多となったが、前年より3.6ポイント減。一方で「ベースアップ」(40.8%)を検討(同6.7ポイント増)、「賞与・一時金の増額」(30.2%)」も増加(同3.8ポイント増)した。賃上げ理由(複数回答)としては、「従業員のモチベーション向上」(77.7%)が最多、「人材の確保・採用」(58.8%) が続いた。今回の調査で特徴的だったのが「物価上昇への対応」で、昨年同時期から26.7ポイント増の51.6%の企業が回答した。

賃上げの原資確保のために取り組んでいる内容(複数回答)では「既存の商品・サービスの値上げ、価格適正化」(37.0%) が最多で、「売上増に向けた新たな販路の拡大」(35.2%)が続いた。

一方で、賃上げを見送る(引き下げる)企業は全体の4.6%だった(22年は8.5%)。見送る(引き下げる)理由を聞いた質問(複数回答)では、「自社の業績低迷、手元資金の不足」(68.4%)が最多で、昨年同時期から7.8ポイント増加。続いて「人件費増や原材料価格上昇等の負担増」(50.0%)、 「景気の先行き見通しが不透明であるため」(39.5%) 、「賃上げより雇用維持を優先するため」(38.2%)だった。

価格転嫁はできても、利益にはつながりにくい

上記調査の回答でも出てきたが、賃上げをする(しない)判断材料として、材料費などの高騰に対して価格転嫁ができているがポイントの一つとなる。公正取引委員会は3月に「令和5年中小事業者等取引公正化アクションプラン」を取りまとめ、関係事業者団体1600団体に対して「受注者からの要請の有無にかかわらず、発注者から積極的に価格転嫁に向けた協議の場を設けていくこと」などの文言を盛り込んだ要請文書を送付するなど、行政側からも価格転嫁を促す動きも活発になっている。

東京商工リサーチが4月17日に発表した「コスト上昇・価格転嫁に関するアンケート調査」では、「原油・原材料価格の高騰によって、調達コスト増加の影響を受けている」と答えた中小企業は87.76%に上る。さらに中小企業の42.22%が「調達コスト増による価格を転嫁できていない」と回答した。一方で、価格転嫁できている企業で最も多かった割合が「5割転嫁(12.16%)」だった。次いで「8割(8.73%)」、「7割(6.88%)」、「3割(6.08%)」だった。

価格を転嫁できている企業に対して、「転嫁したことによる業績(受注量と粗利率)への影響」を聞いたところ、「受注量は変化なく粗利率は低下」と答えた中小企業が25.88%で最多。次いで「受注量・粗利率ともに変化なし」は20.02%、「受注量・粗利率ともに低下」が17.34%だった。価格転嫁ができていても、十分な収益に結び付いていないのがうかがえる。

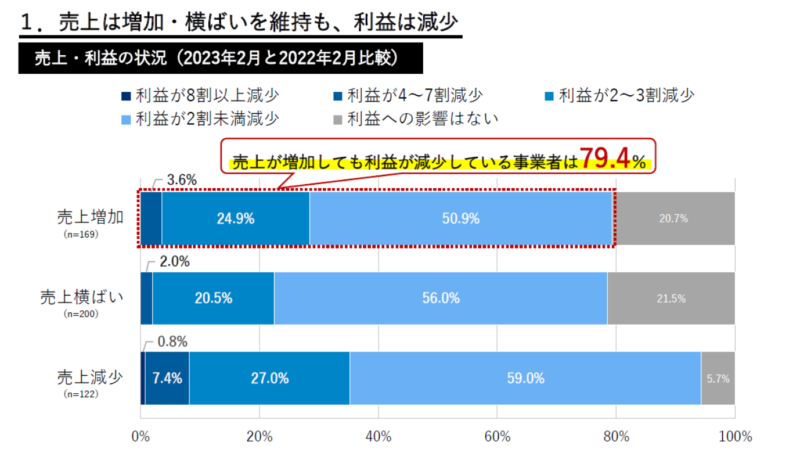

全国商工会連合会が3月27日に発表した「2月期景気動向調査・付帯調査」でも、価格転嫁について調査をしている。23年2月と22年2月の売上・利益の比較した問いで、「売上が増加した一方で、エネルギー価格高騰により、利益が減少している」と答えた事業者は79.4%に上った。価格転嫁の取組については、52.7%が「ほとんどできていない」、38.2%が「少しできている(上昇分の1~3割)」と回答し、約9割が十分に価格転嫁できていない結果だった。

【各調査・アンケート概要】

日本商工会議所・東京商工会議所「最低賃金および中小企業の賃金・雇用に関する調査」は2月1日から28日までの期間で、全国の中小企業を対象に各地商工会議所職員による訪問調査などで行った。有効回答企業数は3,308社だった。

※回答企業数は質問によって異なる。

東京商工リサーチ「2023年 企業の人手不足に関するアンケート調査」は、4月3日から11日に全国の企業を対象にインターネットによるアンケート調査を実施した。中小企業の有効回答企業数は3,874社だった。

※同アンケートは大企業も含めてのアンケート調査だか、本記事では中小企業の結果を抜粋した。

※同アンケートは1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

※回答企業数は質問によって異なる。

東京商工リサーチ「コスト上昇・価格転嫁に関するアンケート調査」は、4月3日から11日に全国の企業を対象にインターネットによるアンケート調査を実施した。中小企業の回答企業数は3,865社だった。

※同アンケートは大企業も含めてのアンケート調査だか、本記事では中小企業の結果を抜粋した。

※同アンケートは1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

※回答企業数は質問によって異なる。

全国商工会連合会「2月期景気動向調査・付帯調査」は、2月24日から3月10日に全国の商工会員(中小企業・小規模事業者)を対象に商工会職員によるヒアリング調査を実施した。有効回答数は491事業者だった。